🥖 Histoire de la petite boulangerie de Saint-Donat

- Florence Clémente

- 6 oct. 2025

- 4 min de lecture

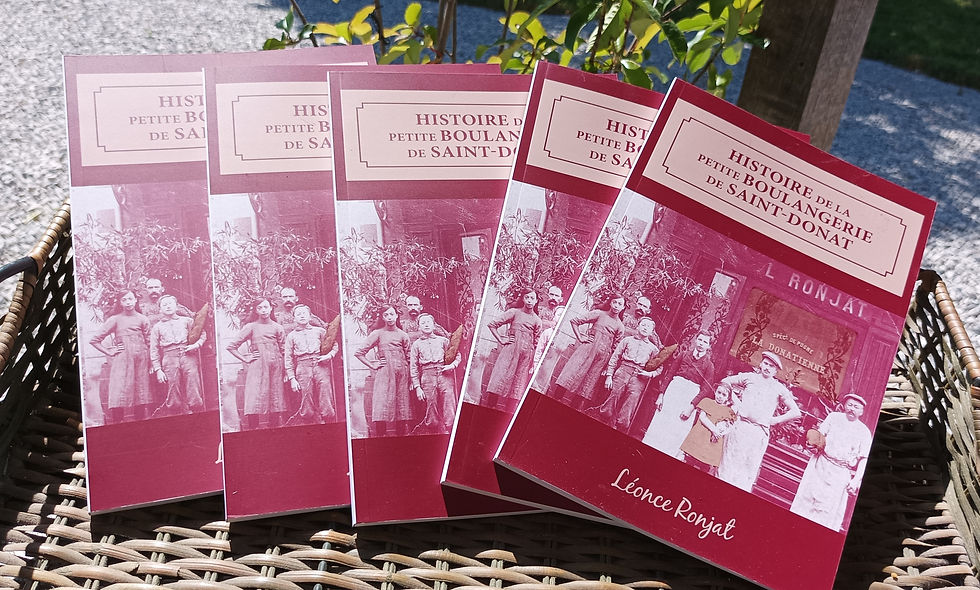

Extrait du livre autobiographique de Léonce Ronjat - Histoire de la petite boulangerie de Saint-Donat

Histoire de la petite boulangerie de Saint-Donat

[...] Mon père commençait de travailler vers deux heures du matin. Il terminait rarement avant dix heures et, parfois, il faisait même encore des tournées de pain l’après-midi. Il pouvait enfin s’accorder un court repos avant de reprendre le travail. Le métier de boulanger, à cette époque, était un véritable labeur. Il demandait, en plus d’une bonne constitution physique, la capacité de travailler la nuit, pendant que tout le monde dormait, dans une chaleur parfois suffocante. La tâche la plus difficile restait le pétrissage, qui se faisait autrefois à la main.

Le métier a beaucoup changé depuis cette époque où l’on faisait de gros pains. Les paysans apportaient leurs sacs de grains de blé directement au moulin, puis le meunier nous livrait la farine. Cela s’appelait les échanges, et nécessitait de tenir des livres de comptes. Il y avait un meunier à Saint-Donat et deux autres à Romans. L’arrivée du pétrin mécanique améliora considérablement les conditions de travail. Cependant, le vieux pétrin en bois, bien qu’il ne servît plus, resta à sa place encore quelques années et fut utilisé comme table pour le façonnage. Le premier pétrin mécanique arriva peu après 1900, et le deuxième entra en fonction pour la première fois, le 11 novembre 1918.

Le boulanger est un lève-tôt, voire très tôt, volontairement ou contre son gré, car il doit se rendre au fournil bien avant le lever du soleil. En effet, le cœur de la boulangerie, c’est le four. Le tout premier four bâti de notre boulangerie ne fonctionnait qu’avec du bois. Un second four à bois a remplacé le premier à partir du 14 juillet 1914, mais il n’était pas situé au même endroit que le premier. Enfin, un troisième, celui qui est encore utilisé aujourd’hui, fut allumé pour la première fois en septembre 1968. Il se trouve au même endroit que le tout premier, mais son fonctionnement est totalement différent. D’une part, il ne fonctionne plus au bois, et d’autre part, l’air chaud y est maintenu de manière constante et circule tout autour, à l’extérieur. Ce nouvel équipement a considérablement amélioré le temps de travail entre les fournées ainsi que la durée de cuisson. Avec les anciens fours à bois, la préparation du four et le temps de chauffe pouvaient paraitre interminables. Bien avant de se préoccuper de l’allumage, mon père devait préparer sa pâte, faite de farine, d’eau, de sel et de levain. Ce dernier sera plus tard remplacé par des levures. Pour le levain, il fallait prélever un certain poids de pâte qu’on laissait fermenter. Par-dessus, était ensuite appliqué, ce qu’on appelait un rafraichi, c’est-à-dire un petit levain. L’ensemble formait le ferment. Vers deux heures du matin, mon père passait au pétrissage de la pâte. Celle-ci était prête lorsqu’elle était bien lisse et qu’elle se détachait bien du pétrin. Il enchainait ensuite avec le façonnage des pains. Des morceaux de pâte étaient prélevés puis pesés sur une balance à plateaux afin qu’ils aient à peu près tous le même poids. Chaque morceau était ensuite façonné en pain. Un temps de repos suivait, nécessaire pour le levage de la pâte. Les pains devaient doubler de volume avant d’être mis à cuire dans le four préalablement chauffé longtemps à l’avance. Entre chaque opération, chacun prenait un peu de repos comme il pouvait.

Sept gros fagots de bois étaient indispensables pour chauffer le four afin qu’il atteigne sa température optimale. Pendant la guerre, le bois était livré en charrettes depuis le pays de Crépol et de Saint-Bonnet, à près de dix kilomètres de là. Tous les hommes valides étant partis au combat, ce sont les femmes qui avaient pris le relais. Les fagots lourds et imposants nécessitaient parfois trois ou quatre mulets pour tirer les charrettes. Quand la combustion des fagots était terminée et qu’il ne restait plus que des braises rougeoyantes dans le four, celles-ci étaient retirées et transférées dans un récipient appelé étouffoir. Celui-ci permettait de stopper immédiatement la combustion des restes de bois, qui, en se refroidissant, formaient ce qu’on appelait de la charbonnille, des petits morceaux de charbon revendus ensuite à des particuliers pour allumer leur poêle. Une fois les braises retirées, on écouvillonnait, c’est-à-dire qu’à l’aide d’un sac de toile ou de jute humide, on nettoyait l’intérieur du four pour le débarrasser des restes de cendres et de poussière qui auraient pu s’incruster dans la pâte.

Les pains étaient ensuite aussitôt enfournés. La cuisson durait environ une bonne heure, en fonction de leur grosseur. Au bout d’une heure, le four avait baissé en température et il devait être à nouveau chauffé. On y remettait alors juste de petits fagots de sarments. Dès qu’ils avaient fini de brûler, on recommençait l’opération précédente : enlever la braise, écouvillonner et remettre une fournée. À sept heures du matin, les premiers pains devaient être cuits et prêts à la vente. De nos jours, avec les levures et le four à mazout, le travail n’est plus du tout le même. Pourtant, cela reste un travail manuel, avec des gestes ancestraux. Depuis le 18e siècle, et de père en fils, ces mêmes gestes se perpétuent au sein du même fournil. La seule chose qui a véritablement changé, c’est la boutique. Autrefois, il n’y avait que le fournil et un espace de vente minuscule. Une grande pièce, qu’on nommait alors salle à manger, a été plus tard transformée en magasin de vente [...]

Histoire de la petite boulangerie de Saint-Donat est un récit autobiographique écrit en collaboration avec Florence Clémente - CVOTREHISTOIRE - juin 2025

Commentaires